TOP |

「草木花 / 手仕事」 写真はすべて受講生撮影です |

自然からの便り |

|

![]()

2022/9/20

旅で出会った手仕事

写真・文 H.hiroshiさん

|

富山の山奥//五箇山・上平村 |

こちらは五箇山の山中の奥深い村です。

平家の落ち武者が逃れ来て住み着いた隠れ里だという伝承が残り、確かに富山の平野とはずいぶん異なる独特の生活習慣や工芸が残っています。

ちなみにすぐ裏の白川郷とともに、合掌造りの里として世界遺産に指定されている集落もこの辺りです。

40年前から私の実家と付き合いのある五箇山出身の料理人の方が、奥様の実家の何百年物の古民家を改築し20年程この地でレストランを経営されています。

「もっきんど 楮こうず」 五箇山 | 旬の季節料理処

普通は「こうぞ」ですが、こちらは「こうず」と読みます。古くて黒光りのする立派な柱や梁、囲炉裏や、里でも作れる人の少なくなった藁の工芸品などを見せていただきました。

|

「蛍籠」 |

五箇山への訪れで一番感銘を受けたのは、奥さんのお父様が孫や子供たちにイグサで編んであげていたという「蛍籠」です。

実用的でありながら幾何学的な美を備えています。

子供が採った蛍を1匹入れてこの籠を明りに夜道を歩いてる情景を目に浮かべてその風雅に打たれました。

こんな発想は(私含めて)平地の富山県民からは出てこないので

やはり京から逃れ落ちてきた雅な平氏の末裔の方々なのかもしれません…

●

蛍つながりでは、初夏に咲く花「蛍袋」もその釣鐘形の花の袋の中に蛍を入れて子供が遊んだことが名の由来です。(H)

![]()

2022/10/2

<蓼藍> 「藍を飲む」

(写真 K.yukiさん)

「愛蓼の生葉を頂き、自宅で感想させました。」

お稽古場の皆さんへ「お茶に―」とお持ちくださった「蓼藍」。(写真上・下)

藍染の染料ですが、飲食としての「藍」の効能はこの時にうかがい、知りました。

5分程煮だして飲むとおいしいそうです。

漢方薬としての歴史もあり、「藍商人は病気知らず」と言われたそうです。(H)

「藍の葉は、藍染を藍から育てている友人より、飲む用に分けて頂きました。」

![]()

2022/9/1

葛に魅せられて

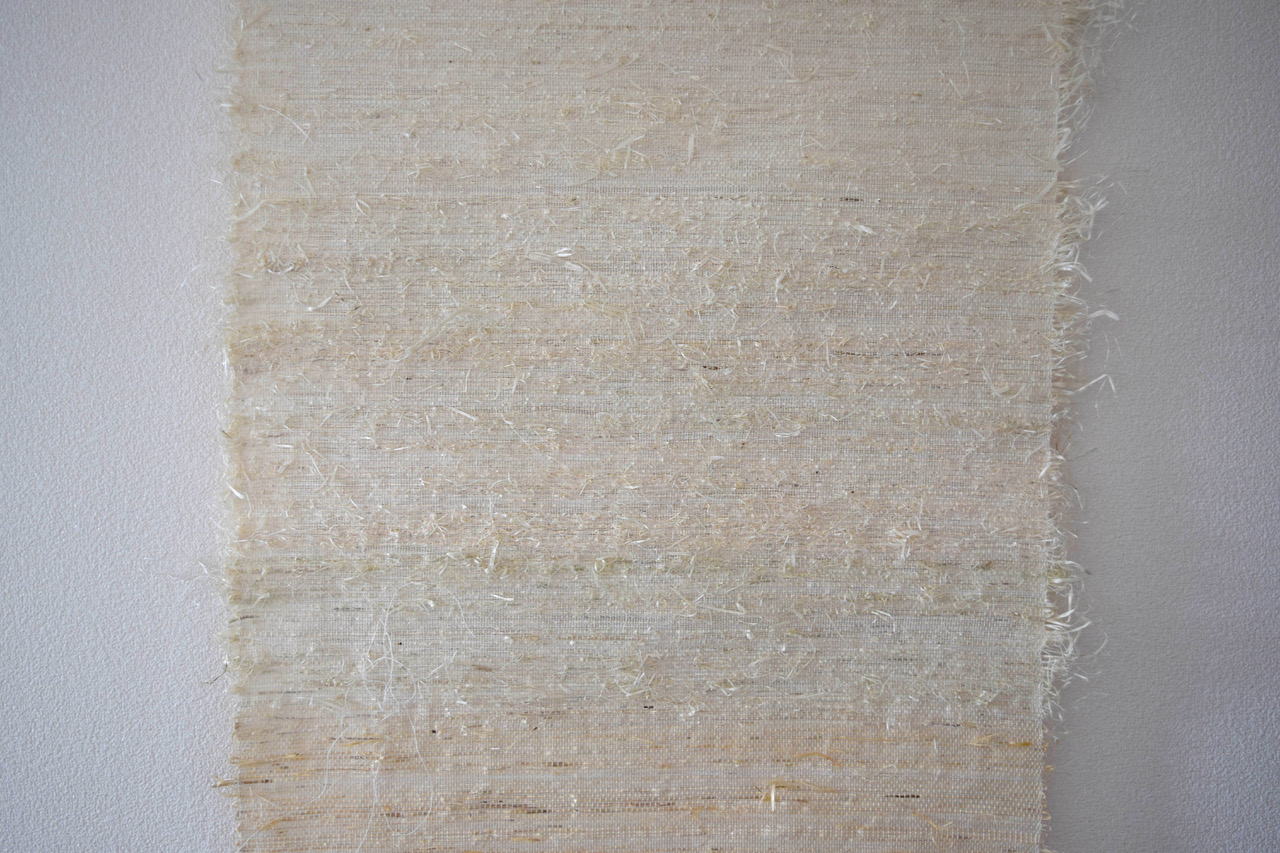

葛苧-葛糸作りから葛織まで

K.yukiさん | 写真・文

(土曜クお稽古を始めて5年目くらいに、自宅近くに自生していた葛の姿に気がつき

季節の移り変わりと共に様々な表情を見せてくれる美しさに心惹かれていました。

そこからコロナ禍で福岡の実家に戻り、改めて故郷の景色を見つめると

田畑のある自宅周りは、溢れんばかりの葛の世界でした。

葛は6月〜8月成長期は1日に30cmも蔓を伸ばし、地元の人々の生活からすると とても厄介な存在のようで

定期的に草刈りや市から依頼された業者さんたちによる除草作業が行われています。

ステイホーム中、この身近な存在の葛のことが気になって、調べるうちに糸ができることを知り

思ったら走り出しており、静岡の大井川葛布さんの元に学びに行きました。

まだまだ未熟なのですが、糸も6月ごろの若葉をつけた蔓からとれる糸と

8月末ちょうど今頃の蔓からとれる糸では、色・風合いなど全く違って面白いです。

とれた糸の風合いが一番生かされるのはどんな織だろう? そう思っているこの頃です。

1.室入 発酵 茹でた葛蔓を薄で作った室の中に入れておきます。 今年一番枯草菌による発酵がうまくいきました。 |

2.川で洗い作業 |

3.葛糸です 極寒の地で稀に現れる ダイヤモンドダスト・サンピラー現象(太陽柱)に見えます。 |

4.葛織、葛布です |

|

2年前の2020/8/18に「葛苧」最初のお便りを<日々花>に頂いていました。

今回再び葛を葛糸にするまでの工程写真を頂き、その美しさに思わず「わぁ~~」と声を発してしまいました。

私の眼にはそれは「花なるもの…」に映りました。

●

なげいれ花についても同様に思うことがあります。花を入れるときのまず最初の一手、続けて入れる一手、そして更に一手…

この一手,一手いずれの段階でも美しいことが、「1本1本ありありと」の教えのように いのち輝く花iにつながることを-。 (林田)

![]()

2022/7/31

蓮を育てる O.yasukoさん

| 蓮を育てて、3年目 「2本の蓮が咲いた!!」 |

7/25 開花 |

花育日記 |

|

|

|

| 事始め 2020/8/1 蓮の種からの発芽 | 2022/ 7/14 → 7/15 開花 | |

蓮は大変でしょう? とお声掛けしましたら

「蓮の花が咲くのが楽しみ~という気持ちでいますので、大変というよりはワクワク、今年咲くかなぁ~って。

今夏3年目に花芽が出たときはワァーと思いましたが

最初小さいものは2つくらい成長しませんでしたので、今年も無理なのかなと思ったりしました。

でも、3番目の花芽が成長して白い蓮が咲いた時は、嬉しかったです。(Oさん)

今年は「蓮を育ててみます」-と伺って3年が経ちました。

有言実行で、先頃<花便り>を頂きました。Oさんの喜びが伝わってきます。

近年伺っただけでも、稲作り、葛苧作り、千成瓢箪作り、茶葉 (枇杷・桑・どくだみ)作り、そして今年の蓮作り。

いずれも一から本格実践されておられ、とても感心しております。※このページの↓5/15付 9/27付でご紹介しています。

この「日々咲く花」で受講生の皆さんに紹介できることも、嬉しく思っています。(林田)

|

|

|

||

| 初年度 2020 9/7 | 今年 2022 5/17 → 2022 6/13 | |||

| 2020-青いバケツの中の土に発芽した種を移し、水を張ります。 2021-昨年の種からの蓮は15バケツ、そのうち9バケツが越冬出来育っています。 2021-株分けすると増えていくので、鉢はたくさん用意します。2022/5月半ば頃、浮葉が出てきています。 |

||||

|

今年の記録です |

|

|

| 今年2022 6/13 真中に花芽 しかし、途中で枯れてしまい… |

7/7 新たな花芽が伸びてきました 7/15 開花 |

7/20 開花が待ち遠しい 7/25 開花 |

黄金虫くん、食事中 |

花の「虚・実」

蓮池で<蓮は咲くときに音がする…>聞いた人はいないそうですが

「どうでしたか? 」と尋ねてみました。

努力した人にはそんなご褒美があったりするかな…と。(H)

●

「音は聞いてないです。朝起きて2階から庭をみたら咲いてるーーと見に行った状態で

音は聞いていません…(Oさん)

●

そうですよね。現実に起きるとも起きないとも…啓示的な幻の出来事なのでしょうね。

こうした「虚実」の話には、花なるもの…の本質が見え隠れします。(H)

※白洲正子著 「夕顔」、随筆5P ご興味がある方へ。

![]()

2021/12/20

<自然物>を花のうつわに

朽ち竹 (写真 K.yukiさん)

「1か月ほど前に友人の竹山を歩いていましたら、朽ち竹の切り口が15㎝程 土中から出ていて、あっ!と足が止まりました。

雨上がりでしたので、優しく揺らして掘り起こしてみたところ、底の部分がふっくらと丸くなっていて !!!

泥を落とし1か月間外干ししたのちに、見立ての器として中に<落とし>を仕込み、置き/掛け 両用で使えるようにしました。」 (Kさん)

なかなかに風趣な朽ち竹。、寸法も縦35cm、横15cm、奥行き10cmと大きく、迫力があります。

Kさんは福岡からお稽古にいらっしゃっており、その日は特大スーツケースで それに入れてお持ちになったようです。

花への情熱があればなんのそのなのでしょうね。Kさんに<数寄心>が育っておられることを嬉しく感じます。

朽ち果て、打ち捨てられたものの中にも「真」は眠っています…(H)

![]()

2021/12/5

料理の彩り 「季節の葉っぱ」たち

柿の照葉 (写真 M.rikaさん)

器 | 柿の照葉 お品 | ひと口寿司 (サーモン角切りと潮漬け紫蘇の実の混ぜ酢飯に いくらと菊花乗せ)

先週、お弁当の差し入れを頂戴しました。

むかご飯・ふり照焼き・菊花・蓮根きんぴら・アスパラ菜・ほうれん草・大徳寺麩くるみ和え・赤カブ・のりしぐれ)

「七草」店主、前沢リカさんのお弁当。折箱の蓋を開けるとまずその美しさに気分が⤴⤴⤴。

中に緑/黄/赤と色づいた1枚の柿の照葉が素敵に添えられていました。

そして心尽くしの一品一品。素材の味を徹して大切にされているので、癒しオーラが口に広がります。

「からだにやさしい…」と実感できる、滋味深いお弁当です。(H)

↓

「今年の11月は実家へ2回帰省できました。帰省の際、お隣さんの柿林でたくさんの柿の葉を摘ませて頂き、東京へ持ち帰りました。

ちゃんと手当てをすると1週間は元気な状態です。11月は柿の葉を料理に添えました。

(下) 柿の葉を積んだ後、すぐに水通ししたものです。」 (Mさん)

「年明けの1月下旬~2月にかけては、椿の葉を用いて甘味に椿餅を作ります。

季節の移ろいと共に、春はワサビの葉、初夏は朴葉、夏は梶の葉、晩秋は柿の葉、冬は椿の葉…

様々な葉が料理に彩りを添えてくれます。草木花と二人三脚で料理を仕上げているような気がします。

折々の季節の恵みに感謝の気持ちでいっぱいです。」 (Mさん)

●

柿の葉は厚く艶もあり色鮮やかですので、食の彩りとして最適なのでしょうね。

ご自身で採取してご準備されていたとは…まさにお花好きの証。

柿の葉は、他にも柿の葉鮨、柿の葉茶、柿の若葉の天

麩羅など、食に生きる柿の葉っぱですね。(H)

![]()

2021/7/31

草木を食す | 「草木たちって素晴らしいです」

柿の葉茶 ・枇杷茶・ 桑茶・ どくだみ茶

桑の葉 |

「茶葉作り」 枇杷の葉 (写真 O.yasukooさん) |

柿の茶葉 |

5/1と本日5/15、2回も休講となってしまったクラスの方からお便り届きました。

●

「柿の葉茶」 (o.yasukoさん)

「昨日、柿の葉っぱで柿の葉茶を作ってみました。只今ビワと桑も乾燥中です。

いつもはドクダミを草刈機で刈ってしまうのですが、これもお茶にしてみます。

一昨日は散歩中にユキノシタを摘んで天ぷらにしたら美味しかったです。

今年は<草木を食す>がテーマです(笑)

今まではお稽古に持っていくものを探しながら歩いていたんですが、最近は食べられるものを探してます。

川沿いのヨモギも気になっています。草木たちって素晴らしいです! 」 (Oさん))

「黒文字茶」の話 (Fさん) 山中にお住まいの山女子のFさんがお稽古にお持ちになった<黒文字>。 「お茶にして飲むとおいしいです。私は毎日飲んでいます」と稽古後、一枝くださいました。 「えっ? 花も? 葉も? 枝も? どの部分を? どうやつて…?」と尋ねましたら 「全部そのまま。ほんの一枝をやかんに入れて10分程煮て」とざっくりの説明。笑 で、ちょっと怖々やってみましたら、まさに和製のハーブティー。 色もうっすら淡いロゼ色。香りも、味もやさしくスーッと何度もいただけました 。黒文字は高級楊枝のほかにも、こんなにおいしい自然茶になるとは驚きでした。 |

「はぶ茶」 の話 (Yさん) この記事を読まれた受講生のY.sumikoからお便りが届きました。 草木を食す-を拝見し高知の日曜市の<はぶ茶>を思い出しました。 茎も葉も多分花もそのままワイルドに乾燥したものが ビニール袋に入って売っています。 お茶にして飲むと、やさしいほっこりするいい味なんです! 調べましたら、高知の地産品で <はぶ草ハブソウ>と呼ばれる植物を原料としてお茶にしたものと知りました。 |

●

桑の実 |

柿若葉 |

| (写真 O.yasukooさん) 柿の木は、芽吹き時が一番魅かれます。 徐々に若葉が開いていくにつれ、煙るような萌黄色の美しさがふわ~つと辺りに広がります。 それから枇杷の新葉。銀色に輝き枝先に直立する様は、まるで白い灯火のように美しいです。 (H) |

|

| <蓮・育成中> O.yasukoさんは、これまでに「稲作り」「葛苧くずお作り」 そして「千成瓢箪」と花育を実践されていて 今年は「蓮を育ててみます」-と伺っていました。 今回のお便りには蓮の育成中のお写真もありました。 「 昨年の種からの蓮は15バケツ、そのうち9バケツが 越冬出来まして育っています。花は咲いてくれるでしょうか」 花が咲いたら そのときはまたお便りお待ちしていますね。(H) |

![]()

2020/9/27

千成瓢箪 [2]

※7/1 掲載の千成瓢箪の「その後…」です。 写真 O..yas koさん

1 収穫 |

2 種出し後、瓢箪の薄皮を剥くのに水に浸けて |

3 乾燥 |

4 柿渋塗 |

昨年は「稲の栽培」、今年は「千成瓢箪」に挑戦されたO..yasukoさん

●

来年の挑戦は伺いましたが、日々花へご報告頂くまで、楽しみにお待ちしたいと思います。

その植物は「種からだと一年目は花が咲かないらしいので、本年より仕込みました。バケツに15くらいあります。」と。

瓢箪作りは、種だし作業が超!!大変と聞いたことがあります。

水に浸ける方法だと、途中の腐敗臭気は周辺にまで…夏の暑さの中で3週間は悠ににかかるらしいです。

Oさんは、瓢箪の種だし専用の培養液(すぐれもの!!) 使用されたそうです。

手のひらに乗るこのかわいらしい瓢箪。クラスメートの方にプレゼント。

私も頂きましたので、針金を通して掛花入に仕立てました。 (H)

2020/7/1

千成瓢箪 [1]

|

|

|

| 花が咲いて→ | 瓢箪人生の道が見え始めて… | 「私、瓢箪になりました。」 |

写真 (o.yasukoさん)

栽培のお話を伺ったとき、大きな瓢箪をイメージしていました。

千成瓢箪は手のひらに乗るくらいの小さなもので、鈴なりになるので夏場<緑のカーテン>として育てることもあるようです。

![]()

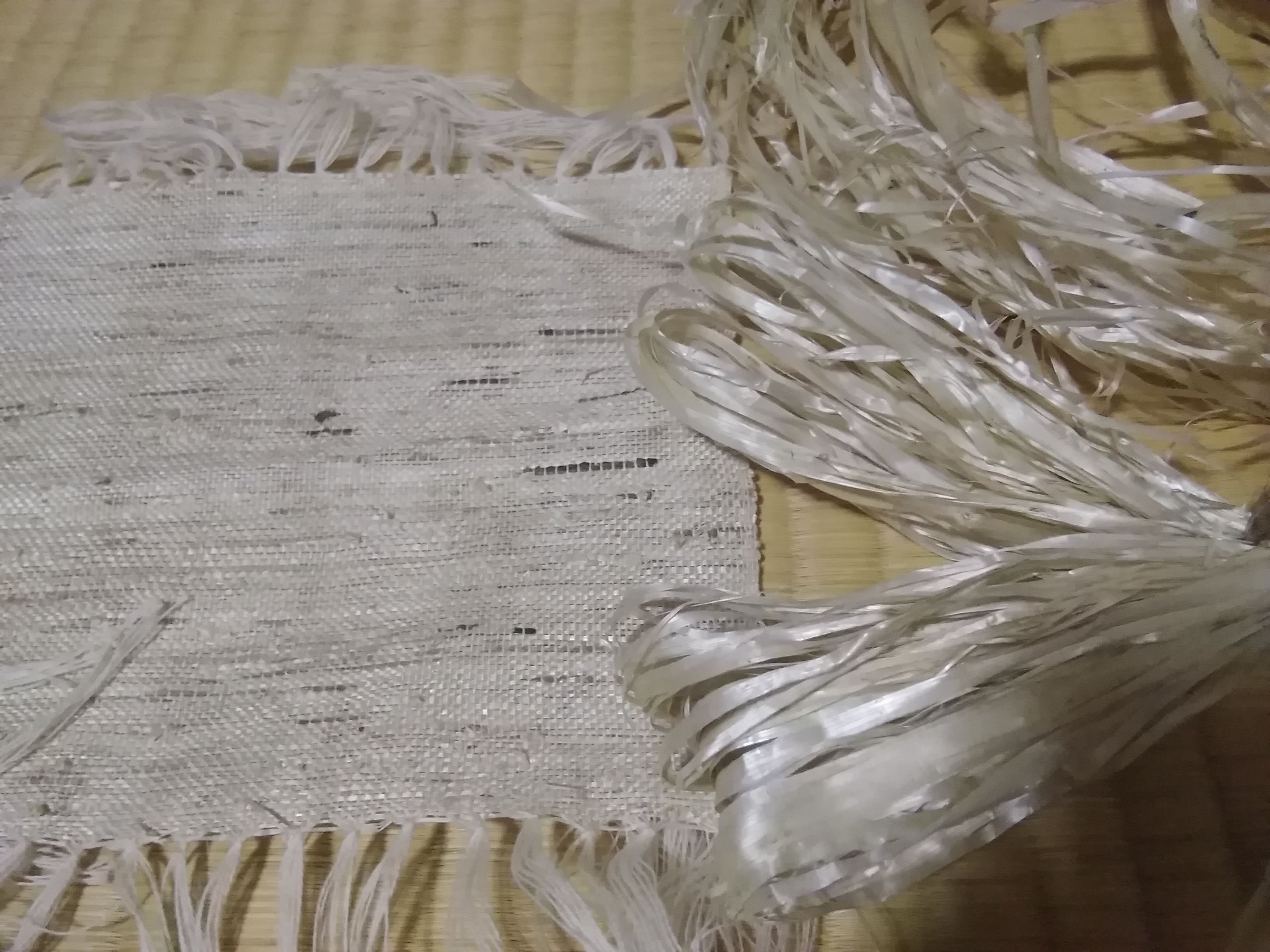

2020/8/18

<葛苧>づくり

|

|

(左)葛の葉、(右)その葛の蔓を生成して作った葛苧です。写真はK.Yukiさんから届きました。

2枚の写真をモダンな空間に並べて飾ったら art workのようです。

●

20代後半からお稽古に通われて10年、今春、福岡に帰郷されたK.yukiさん。

これからも稽古は通われるご意思なのですが、全国的コロナ禍にあって、自粛欠席の選択をなさっておられます。そんな中

「稽古に通えない今、何か花と触れ合うことはできないかな〜と、自宅まわりの葛から葛苧→糸をを作ることを始めました。

まだまだ、試行錯誤中なのですが、葛の蔓をゆがき→発酵させたのち →川の水で洗い、

白い繊維が出てきた瞬間は、なんとも清らかな気持ちになりました。 」

との嬉しいお便りをいただきました。いい時間を過ごされていますね。(H)

※<葛苧>づくりについては、以前、他ページでご紹介しています。

![]()

2020/5/8

「花なる食」 みどりのちらし寿司

写真提供 M.rikaさん

(4月は こごみ 菜の花 スナップ豌豆 アスパラガス クレソン ズッキーニ 木の芽 7点入っています )

今年は新緑の美しい時季に、皆さんと<緑を生ける>清々しさを楽しむことができませんでした。

そこで、きょうはこの時季ならではの癒される「花なる食」をご紹介します。

●

写真=<みどりのちらし寿司 >は新緑の風情にあふれた ごちそうちらし寿司です。→ 「七草」 店主 前沢リカさん。

緑一色の盛り付けは美しく、まさに緑を食べるお弁当です。華道の<一色物いっしきもの>に通じるものと思いました。

前沢さんは、「七草」という店名の通り、季節に寄り添う気持ちを食に込め、からだが癒される料理を提供されておられます。

野の草花が大好きな方で、私のお稽古場でも、花と向き合っておられる姿に花への慈愛の深さを感じております。

![]()

2018 稲 | 葛

(写真 O.yasukoさん)

|

稲をお持ちになった O さんのお話 『稲を育てるにあたり 昔ながらの手作業稲作りを学ぶため 地元の自然保存会に参加して、田おこしからお手伝いし、 種を蒔き、そこで育てた苗を自宅に持ち帰って ポリ容器に移して育てました。』→ (写真3点 O さん提供) 育てる-いける 日本人にとって<草木花と向き合う>ことは 自然にある「聖性」への気付きだと思っています。 自身の花の稽古場でも大事に思うことの一つです。 |

|

| 葛苧|葛布

他県の自然布保存活動のワークショップに参加され、 体験実習にて制作しました-と。 右写真の右側がその葛苧。左側が葛苧で織った葛布です。 織りの前段階の葛苧ですが 艶があり美しいですね。輝いています。 材料は秋の七草の<葛>。葛の蔓を採取し、 気が遠くなるほどのいくつもの手作業の工程を経て <葛苧>づくりが成され、そこから糸づくりして、 <葛布>が織られます。 |

|

Oさんから伺った一冊の本のご紹介。 別冊 太陽 「日本の布 原始布探訪」 監修 北村哲郎 写真 藤森 武 (古書・平成元年 発行) |

| この本は、二千年来変わることのない技法で伝わる 古代布の探訪録です。 各地の葛布、藤布、榀布、太布、大麻布、苧麻布、芭蕉布、 作業に従事するく人々の働く姿の美しさに感動しました。 ※以下、「原始布探訪」 巻頭・見出しから 『まだ、木綿や絹がこの世につくりだされる遥かむかしから、 わたしたち祖先は山野に自生する草や木の皮から糸を紡ぎ、 布を織りだしていた。樹木の堅い皮を剥ぐ力仕事にはじまって、 寝ずの番で皮の繊維を煮たり、寒中の水にさらしたり、 野良仕事で硬くなった指先で、細くしなやかな糸に紡ぎ 、機を織る-辛苦で根気のいるこの作業は、 ずべて女たちがやってきた。(略)』 |

![]()

2018 棉

(I.写真 I.michieさん)

| 棉 種から育てて、開花(夏)→青い実(秋)→白い綿と それぞれの時季にお持ちになって棉をいけられる I さん。 『棉はその時々に魅力的で、夏から初冬まで楽しむことが出来ます。 花材として育てるのであれば、 間隔を詰めてプランターで育てた方が大きくなり過ぎず、扱い易いサイズになると思います。 一番右は、10月の台風19号で倒れてしまったものを来年の種用に刈り取って吊るしている状態です。』 挿し木 そのほかに<挿し木>もいろいろ試みておられ当然のことながら成功もあれば失敗もありで お庭には育たなかった鉢に園芸用のラベルがまるで墓標のように立っているそうです。 稽古場では12月に花材として棉をご用意しますが、その綿の中に種があるので、 それを蒔くことで棉を育てられます。 難しく考えず、まずは種を蒔いてみては-と話しています。 |

色づく葉も魅力的です。 |

緑色の実。そして真白な綿が! |

(写真3点 I さん提供) クリーム色の棉の花 |

(C)2012 林田英子 なげいれ花十二ヶ月 教室

Repost is prohibited.